在过去20年间,水产养殖已从小众行业发展为全球粮食体系的中流砥柱。水产品和水产养殖在保障全球粮食安全、为人类提供必不可少的营养支持以及在减少全球食品生产的温室气体排放等方面做出了巨大贡献。

又是一年清明时,春雨未落花正开

感悟清明,缅怀前辈

让我们向

每一位水产先贤、大师、科学家

致敬

清明 · 缅怀

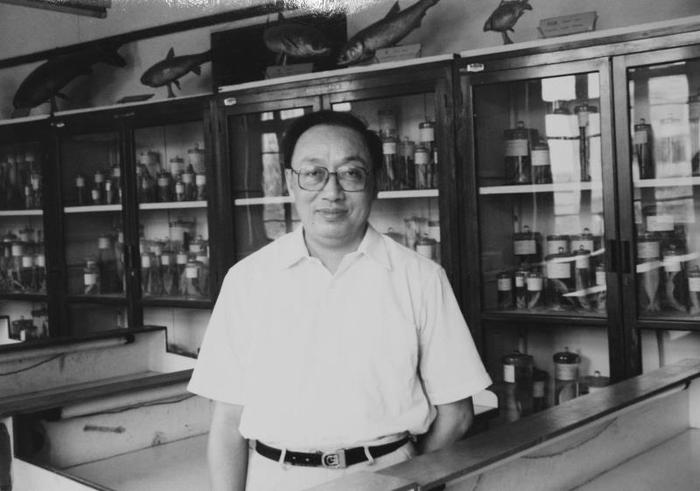

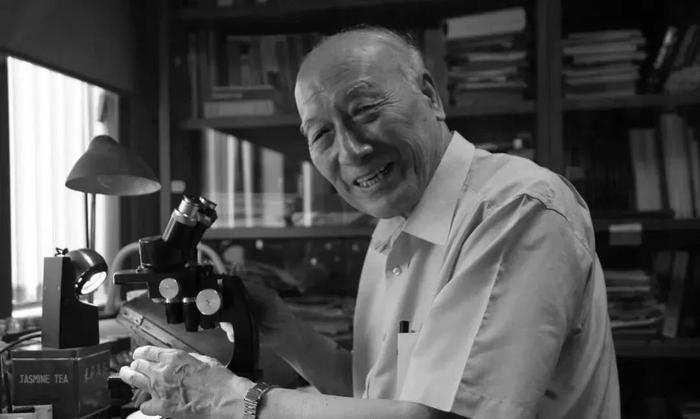

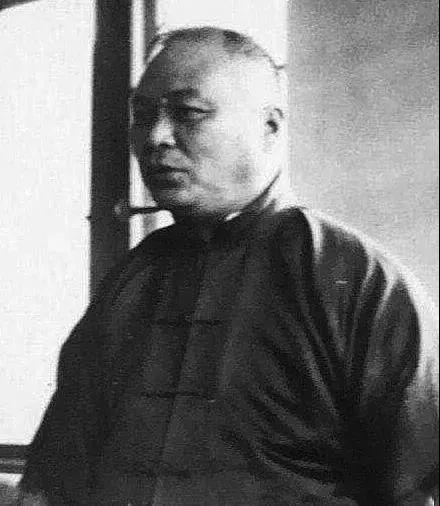

赵法箴

简介:赵法箴(1935—2025),出生于山东莱州,海水养殖专家,中国工程院院士,中国水产科学研究院黄海水产研究所名誉所长。赵院士于1958年从山东大学水产系毕业后分配至黄海水产研究所工作,先后担任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员;1967年至1988年担任中新对虾养殖有限公司(新西兰)副研究员,技术经理;1988年担任黄海水产研究所养殖研究室主任、名誉所长、重点实验室主任;1995年当选为中国工程院院士。2004年获得第五届光华工程科技奖;2008年获得第二届中华农业英才奖。2016年获得“终身奉献海洋”纪念奖章。赵院士长期致力于海水养殖理论与技术研究,阐明了中国对虾早期发育生物学和生态学特征,创立了中国对虾工厂化全人工育苗技术体系,提出了一套适合我国国情的对虾养殖生产工艺,为我国成为世界第一养虾大国作出了突出贡献。

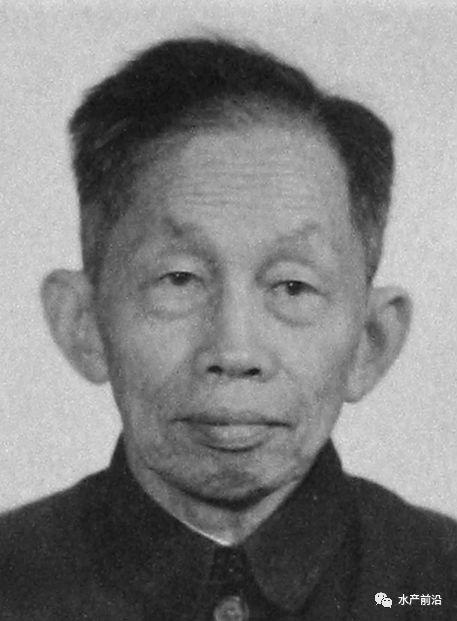

姚民仆

简介:姚民仆(1951—2024),曾任正大集团农牧企业(中国区)资深副董事长、中国畜牧业协会副会长、猪业分会长、饲料工业协会常务理事、南通正大有限公司常务副总经理、北京大发正大有限公司总经理、正大集团农牧企业中国区总裁、清华大学中国农村研究院研究员、中国人民大学农村发展学院客座教授、北京理工大学微生物环境资源过程控制校企联合实验室专家组主任委员、三农企业管理研究中心主任等职务。姚民仆先生一生热爱畜牧产业,长期致力于大型农牧企业管理,曾管理正大集团近百家企业,管理和实战经验丰富,南征北战,他无私的分享多年积累的丰富的经验,为正大集团和畜牧行业培训和培养了大批人才,被誉为“中国农牧行业管理教父”,为中国农牧业的发展做出了巨大贡献!此外,姚民仆先生在生物饲料研究领域拥有诸多成果,积极推动宣传第四代生物饲料,多次在全国大型会议现场做有关农牧企业发展趋势的报告,指出生物饲料是中国兴起的第四代饲料,生物饲料行业将大有可为。

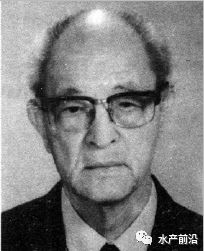

洪平

简介:洪平(1952-2024),原安佑集团董事长,同时也是安佑创始人,著名动物营养专家,安佑品牌的创立者。洪平先生个人拥有13项专利和4项版权,在乳猪的潜能开发和乳猪早期离乳饲养技巧方面深有造诣,对与饲料有关之配方技术、生产流程、品质管理及市场行销均具优良经验。从八十年代开始,多次受邀在大陆讲学和研讨,并在大型饲料企业和养猪企业举办讲座,着有颇具影响力的《饲料原料要览》、《水产动物营养及饲料》、《实习手册》等着作,是台湾《作伙逗阵》和大陆《好伙伴》畜牧杂志的主编,也是大陆安佑企业的合资创办者和技术领导。

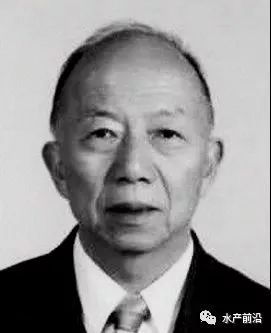

黄勃

简介:黄勃(1965-2024),1993年在中国科学院海洋研究所获海洋生物学博士学位,1994年至1996年中国科学院海洋研究所先后任助理研究员和副研究员,1998年华东师范大学化学与生命学院生物系教授博士后出站,1998年至1999年华东师范大学化学与生命学院生物教授,2000至今海南大学教授,并任原海洋学院副院长和教育部海洋科学类教学指导委员会委员。

黄勃教授长期从事对虾和鲍鱼养殖技术及相关生物学的研究,在鲍鱼养殖方面得到国家“863”重大项目和国家重大基础项目课题等资助,相关科研成果得到多位党和国家领导人的参观和赞许,并获得国家科技进步二等奖和山东省科学技术奖二等奖等奖励。在海南工作期间,黄勃教授率先开展红树林和海草的生物学基础研究,为海南省红树林和海草床生态系统的保护与恢复做出极大的贡献。

曾雄飞

简介:曾雄飞(1938-2024),原惠州市三宝生物化学科技有限公司董事长,氨基酸碘发明者、新原子论创立者。1938年生,广东龙川籍。1963年北京大学化学系(六年制)毕业,并响应号召到了兰州,在中国科学院兰州化学物理研究所长期从事国家重大项目研究,献身国防建设。曾获国家发明奖、发明金牌奖、发明竞赛奖、多项国家级科技成果奖、多项中国发明专利,在物理和化学基础理论研究方面也多有建树,逝世前一直从事爆发性虾病防治等研究。

金万昆

简介:金万昆(1932—2023),中共党员,研究员。全国劳动模范、“天津楷模”、天津市换新水产良种场原场长。从事鱼类育种65年,培育出11个经国家审定的水产新品种,破解了多项关键技术难题,大幅度提升了养殖户收入,被誉为“北方家鱼人工繁殖第一人”,是矢志民族种业振兴的水产育种专家。

乐美龙

简介:乐美龙(1932-2023)。浙江省宁波市人,1954年和1960年先后毕业于上海水产学院海洋渔业系和研究生班。长期执教于上海水产学院,历任海洋捕捞研究室副主任、教务处负责人、教授、副院长。1973-1979年,任中华人民共和国农林部、国家水产总局援外处副处长,多次出席联合国和平利用国家管辖范围以外海床洋底委员会和联合国第三次海洋法会议,担任中国政府代表团顾问、副代表;此后又担任中国和日本政府间渔业协定谈判、中国和朝鲜政府间渔业协定会谈的中方代表,以及中日政府间渔业联合委员会的中方委员。1985年11月-1994年3月,担任上海水产大学校长;曾兼任农业部远洋渔业培训中心和农业部渔政干部培训中心副主任、中国水产学会副理事长、《中国农业百科全书水产卷》副主编、《辞海》和《大辞海》水产分科主编等。

张剑英

简介:张剑英(1935-2022)教授,1935年农历9月初十出生于福建惠安县崇武镇,1954年集美水产学校渔捞科毕业 (中专) ,1954.9- 1958.7 在山东大学水产系水产养殖专业本科就读,1958.7分配到水产部武汉水产学校工作,1972.9调入华中农业大学水产系任教, 1978. 12调入华南师范大学任教,1991年5月加入中国共产党,2000 年9月退休。1978.7 获讲师资格,1983.5获副教授资格,1987. 11获教授资格。

张剑英教授热爱党,热爱祖国,拥护党的方针政策,长期从事动物学、鱼病学和鱼类寄生虫学教学与科研工作,为我校动物学和鱼类寄生虫学的建设和发展做出 了重要贡献。曾任中国动物学会寄生虫专业委员会理事、广东省寄生虫学会理事、 广东省动物学会副理事长,1992 年起为国务院特殊津贴专家。张剑英教授坚持鱼类寄生虫学基础研究 50 余载,出版专著 3 部--鱼类寄生虫学 (1990) 、鱼类寄生 虫与寄生虫病 (1999) 、中国海洋鱼类单殖吸虫 (2001) ,报告鱼类寄生蠕虫新种 140 余种,是国际单殖吸虫研究领域的知名专家,并参编全国统编教材《鱼病学》 等。1986 年国家自然科学基金项目启动伊始即获资助,是我国海洋鱼类单殖吸虫系统分类研究的开创者。张剑英教授为人师表,乐于奉献,甘为人梯,为我国生物及水产学科培养了大批人才,为生物系的学科发展做出了重要贡献。

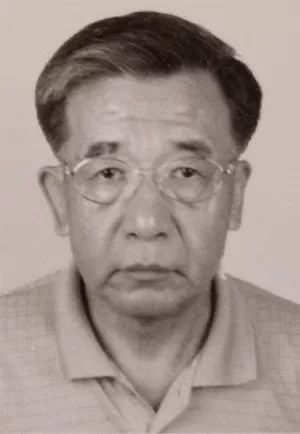

苏锦祥

简介:苏锦祥(1935- 2022),广东南海人,中共党员,鱼类学教授,1992年起享国务院政府特殊津贴。1956年毕业于上海水产学院水生生物专业。曾历任养殖系副系主任、主任,渔业学院学术委员会主任,上海市动物学会理事、副理事长,中国鱼类学会理事、副理事长。长期从事鱼类形态、分类、养殖的教学和科研工作。

1962年,中共党员青年教师苏锦祥被委派前往古巴接收赠送给中国的200对、400只食用型牛蛙,并费尽周折将古巴牛蛙安全带回国。令人惊喜的是,牛蛙的存活率达到97%,这在当时的交通和技术条件下,可谓是奇迹。随后,牛蛙在上海、南京、广州等地开始养殖,多年后牛蛙养殖已遍布全国各地。至今,国内牛蛙种苗仍然是古巴的牛蛙,苏锦祥在我国牛蛙产业中起到了不可忽略的作用。

苏锦祥不仅在鱼类比较解剖方面有崇高声誉,在鲀形目等鱼类分类学也作出突出贡献,他与美国鱼类学家合作研究的有关鲀科、颌针鱼科的分类研究论文发表于国外学术刊物,其中2篇被国际鱼类分类权威著作——J.S.尼尔逊(Nelson)的《Fishes of the world (3rd ed.)》(1994)收录并引用。1995年与孟庆闻、缪学祖合著的《鱼类分类学》在国内首次以国际通行的Nelson系统介绍中国和世界鱼类分类。2002年他编著的《中国动物志硬骨鱼纲鲀形目、海蛾鱼目、喉盘鱼目、鮟鱇目》正式出版。这是国内迄今对这4个类别鱼记述最完整和详尽的专著。

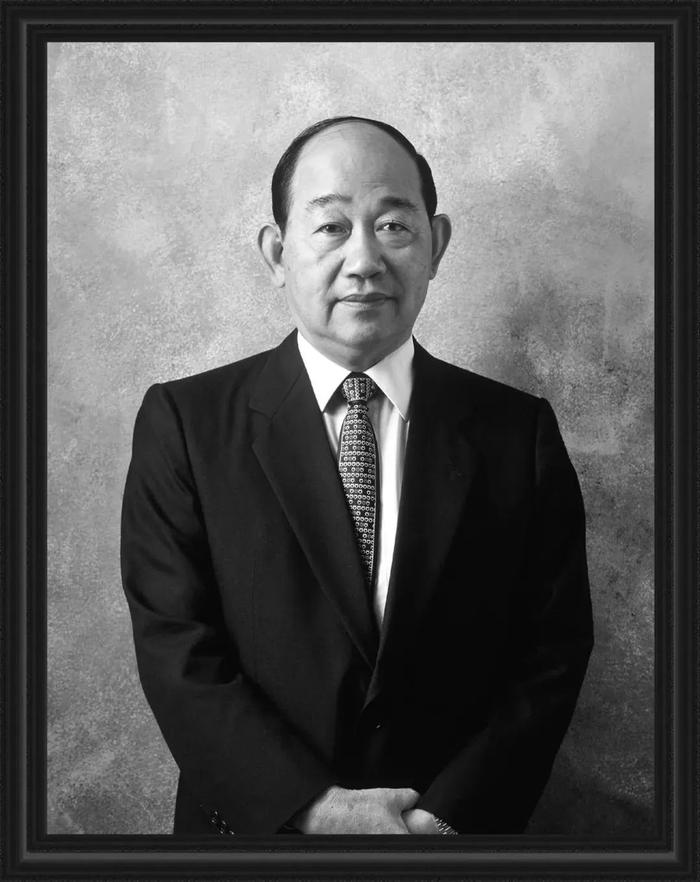

谢大民

简介:谢大民(1932- 2022),著名爱国华人、正大集团第二代主要领导人之一、正大集团永远荣誉董事长。1953年,谢大民先生和大哥谢正民先生创办了卜蜂正大饲料公司,开创了正大集团的饲料事业。1953-1969年,任正大集团总裁。1969-1990年,任正大集团副董事长。1990年起,任正大集团永远荣誉董事长。

谢大民先生,一生奉献于正大集团的事业发展,致力于为泰中两国的经济建设及社会发展贡献力量。改革开放后他又多次代表正大集团回到家乡,创办外资企业,支援家乡经济建设,投身社会公益事业,为家乡发展做贡献。他先后参与正大集团捐资为澄海华侨中学兴建了易初科学馆、学生宿舍楼、教师宿舍楼;参与正大集团捐资为澄海华侨医院建造谢易初大楼、充实配套现代先进医疗仪器,并多次亲临考察,等等。谢大民先生在中国还领导和创办了正大集团中国区的种子事业、原料采购及国际贸易事业等,为正大集团在中国的事业发展,为中国改革开放后的经济建设和社会进步都做出了卓越的贡献。

杜国平

简介:杜国平(1958- 2022)毕业于中山大学化学系,专注于水产养殖与环境控制,熟悉对虾繁殖、养殖技术和循环水工厂化养殖技术,在国内首创育苗用水深度处理技术,积极推广对虾健康养殖技术;曾任广东海洋大学东海岛海洋研究基地副主任、湛江海洋高新科技园副主任,广东省渔业科技入户示范工程雷州项目专家组长。

杜国平老师健谈、乐观,是深受对虾业者爱戴的一线专家学者,对对虾养殖的水质调控有独到见解。教学之余他长期活跃在养殖一线,经常受邀到对虾养殖产区授课,以深入浅出的讲课方式深受养殖户朋友的喜爱。

谭玉钧

简介:谭玉钧(1925- 2021),广东台山人,1950年毕业于山东大学水产系,同年参加华东军政委员会水产管理局工作。1954年12月,调上海水产学院(现上海海洋大学)养殖生物系任教,先后被聘为助教、讲师、副教授和教授。他长期担任池塘养鱼教研室主任,主讲“水产养殖学”“池塘养鱼学”“池塘养鱼进展”等课程,曾任中国水产学会池塘养鱼专业委员会副主任委员,上海市政协委员等职。1990年获上海市“菜篮子”工程科研奉献奖,1992年获国务院颁发的政府特殊津贴,1993年、1994年被载入英国剑桥《世界名人录》。

60多年来,谭玉钧在解决我国主要养殖鱼类人工繁殖技术、构建以“八字精养法”为核心的池塘养鱼高产理论体系、中华鳖和鳗鲡等特种水产工厂化养殖技术等方面做出了突出的贡献。他培养了一大批水产专业技术人才,他们中很多都成为中国水产养殖教学、科研、管理、生产、经营等方面的中坚力量。

王道尊

简介:王道尊(1935-2019)。我国著名水产动物营养与饲料学专家、上海海洋大学王道尊教授。1959年毕业于上海水产学院,中国共产党党员。王道尊教授是我国水产动物营养与饲料学科的主要奠基人之一,为我国水产饲料的研究开发作出了开创性贡献,为我国水产动物营养与饲料业的人才培养做出了重要贡献。历任上海海洋大学水产学院养殖系团总支书记,院团委副书记,池塘养鱼教研组副主任,中国水产学会水产动物营养与饲料研究会副主任委员、顾问,获全国优秀水产科技工作者称号,被评为中国水产营养与饲料三十年十大奠基人物。

李永函

简介:李永函(1938-2019)。大连海洋大学水产与生命学院教授,中共党员,1960年10月于大连海洋大学水产与生命学院任教,曾担任生物教研室主任,在半个多世纪的职业生涯中,他兢兢业业、刻苦钻研,用实际行动履行了入党时的铮铮誓言,用不懈奋斗践行了立德树人的光荣使命,用无私奉献诠释了社会主义核心价值观,树立起新时期高校教师的价值标杆和光辉榜样。

彭磊

简介:彭磊(1970年-2019)。汉族。中国海洋大学教师,博士。曾任爱乐水产(青岛)有限公司销售总监、青岛越洋进出口有限公司总经理、青岛越洋水产科技有限公司总经理。长期从事水产养殖工程理论及其应用研究,水产养殖装备的引进和开发工作,取得显著成果。已开发各种循环水系统多套,开发了多种水产养殖装备包括吸鱼泵、分鱼机、计数器和洗网机以及各种自动投饵装置等。近年来,发表论文几十篇,获得各种专利二十余项,多次参与国家和市级项目。

陈国华

简介:陈国华(1956-2018)。原海南大学海洋学院院长,国务院政府津贴专家,博士生导师。长期以来从事水产养殖教学、科研工作。先后主持或参加近20项国家、地方科研项目。近年来,致力于海水鱼类人工繁殖的研究和人工繁殖技术产业化。与企业合作,在海南省最先取得了10多种海水鱼类人工繁殖的成功。奋斗在科研一线,取得了丰硕的成果,发表论文30余篇,出版著作3本。获省级科技成果二等奖1项、省级科技成果三等奖2项。

朱德山

简介:朱德山(1931-2018)男,汉族,黑龙江省宁安县人,中共党员,研究员。曾任中国水产科学研究院黄海水产研究所资源室主任。

长期从事渔业资源研究,主持国家“七五”科技项目攻关“鳀鱼资源渔场调查及变水层拖网捕捞技术研究”,在我国首次用声学方法评估出黄、东海鳀鱼资源量400万吨,年可捕量50万吨,查明鳀鱼的行动规律,提出了捕捞鳀鱼的最佳渔法,为我国渔业开发了新捕捞对象。取得显著经济、社会和生态效益。曾担任联合国FAO渔业司顾问,曾获国家科技进步一等奖,山东省优秀科技工作者,享受国务院政府特殊津贴。

李爱杰

简介:李爱杰(1921-2018),中国海洋大学水产学院食品工程系教授。长期从事水产动物营养与饲料的教学和研究工作,兼任中国水产学会水产动物营养与饲料研究会理事长,中国粮油学会理事及饲料分会常务理事。1991年后分获中国对虾营养生理及配合饲料研究国家教委科技进步乙类及丙类各一等奖,第三届“爱迪生”世界发明博览会暨国际荣誉评奖会国际最高金奖。

长期从事水产动物营养与饲料教学、研究和开发工作。我国德高望重的生物化学家,我国水产动物营养与饲料学研究开创人之一。先后获得十项国家和省部级科技奖励,创造产值超过100亿元。主编了全国高等农业院校教材《水产动物营养与饲料学》,个人业绩曾被载入《青岛人才榜》和《世界名人录》等书。

先生培养研究生和培训学员超过两千人。2001年,提议成立了“爱杰奖学基金”,奖励和资助在水产动物营养与饲料学研究方面取得优异成绩的学生,从有限的积蓄中拿出10万元注入“爱杰奖学基金”。先生用他所能想到的每一种方式,诠释着“学高为师,身正为范”的深刻含义。

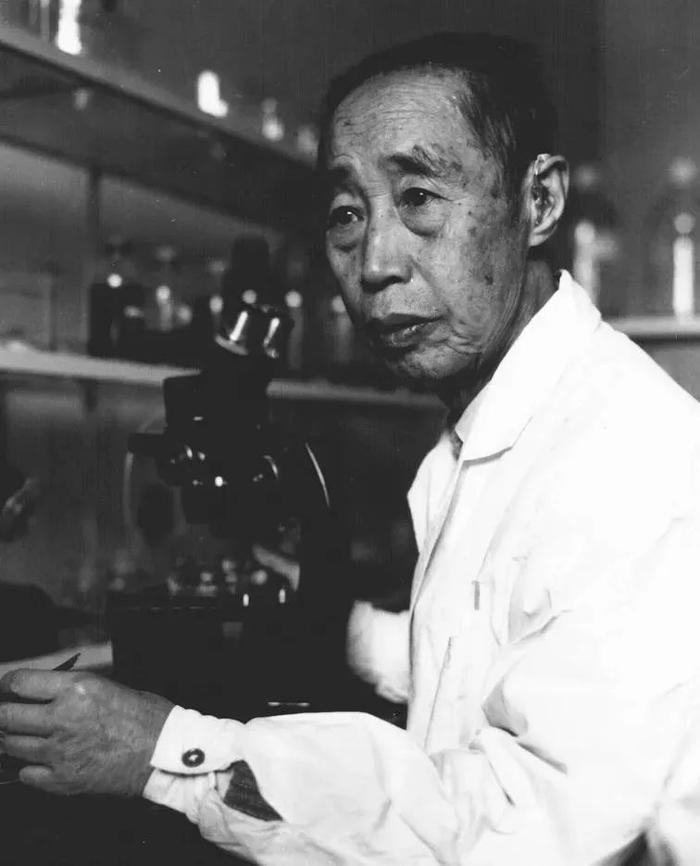

刘建康

简介:刘建康(1917.9-2017.11),男,汉族,江苏吴江人,中共党员、九三学社社员,水产养殖学家、水产教育学家、鱼类学家和淡水生态学家,我国淡水生态学奠基人,鱼类实验生物学主要开创者。曾任中国科学院水生生物研究所研究员、所长、名誉所长,中国科学院院士。

曾在世界上首次揭示了黄鳝的性别转变规律,为低等脊椎动物性别分化机理的研究开拓了新的思路;总结了我国池塘养鱼和大水面渔业利用的经验,显著促进了淡水渔业的发展;主持开展了长江鱼类生态调查,成为论证葛洲坝和三峡大坝对鱼类生态影响的重要依据;首创以系统生态学概念开展淡水生态学研究,其成果确立了我国在世界湖沼学界的重要地位。

刘建康先生充满爱国情怀。抗战时期,他怀着科学救国的信念,克服重重困难保存中国科学的火种;出洋求学后,适逢新中国成立,他毅然选择回来报效祖国;为解决人民吃鱼难的问题,他把研究方向从鱼类实验生物学转向鱼类养殖学和生态学研究,为我国淡水渔业产量的稳步提高做出了关键性的贡献。

宋广文

简介:宋广文(1958-2017)。1984年加入台湾统一集团,从基层开始,历经水产加工、网箱养殖、饲料配方、原料采购等多个岗位,2004年出任中山统一企业有限公司总经理,除中途曾调任台湾总部约两年,为中国大陆水产业服务超过十年。在他主持中山统一企业有限公司期间,统一水产饲料以高品质、稳健、低调著称,在罗非鱼、石斑鱼、对虾、锦鲤、观赏鱼、鲟鱼、加州鲈、鳗鱼、蛙等众多水产品种的高端饲料领域,都有很高的口碑,堪称中国高档特种水产饲料的样板和标杆。

邢波

简介:邢波(1969-2017)。1994年开始进入养虾业,打拼多年后成为海南养虾业的代表人物之一。2006年进入虾苗业。2010年创立海南海尚种苗培育基地有限公司,并最终将海尚打造成为海南,乃至国内最具影响力的对虾种苗公司之一。2013年创立海南海尚生物科技有限公司,正式进入水产动保领域,准备大干一番,是我国对虾养殖业杰出代表、虾苗业领军人物之一。

冷永智

简介:冷永智(1939-2016)。曾经担任四川省水产学校老师、教务副校长,前通威水产研究所所长,1994年开始进行水产动物营养研究,1995年起进入通威,负责水产技术研发工作,任通威水产研究所所长至2007年病退。在任通威水产研究所所长期间,建立起国际国内领先的应用型水产动物营养饲料的准工业化科学试验研究流程和方法;根据生产养殖试验结果,用数学模型推导出有效磷的最适需求量;在国内乃至于全球第一次用系统分析方法,建立起应用于生产实际的水产营养与饲料的原料模型,蛋白质模型和氨基酸模型,实现了水产动物营养由定性研究向定量研究的飞跃,并成功地应用于渔用饲料的配方设计;对原料、蛋白质、氨基酸模型研究结果也导致了通威在全国率先在水产饲料中大规模应用菜粕、棉粕等原料;解决了淡水鱼的游离氨基酸的添加条件和鱼粉的替代物问题,并成功应用于生产实践中。

陈湘粦

简介:陈湘粦(1939-2016)。1961-1986年于中国科学院水生生物研究所工作,投身我国鱼类学奠基人之一伍献文先生门下,主要从事淡水鱼类特别是鲤亚目鱼类分类和系统发育的研究工作。1986-2005年工作于华南师范大学生物系鱼类研究室和生命科学学院,期间作为动物学和鱼类学科的学术带头人,为华师动物学和鱼类学科的发展作出了杰出贡献。曾主持国家“八五”攻关课题、国家海洋863项目子课题以及其他省部级科研课题。陈教授培育的丰产鲫遍布人家的餐桌,其在三角舫引种驯化和海鲤繁育养殖方面的研究也取得显著的社会效益。

王武

简介:王武(1941-2016)。历任教研室副主任、系副主任、系主任、国家级重点学科一一水产养殖学科带头人,上海海洋大学博士生导师。主要研究方向:集约化水产养殖的环境控制、特种水产生物学与养殖技术研究。出版《精养鱼池水质管理的原理与技术》专著,而建立起我国第一个池塘养鱼技术体系一一太湖流域池塘养鱼高产技术体系。2005年起,王武承担农业部渔业科技入户示范工程技术督导工作,任我国优秀的水产科技工作者、国务院特殊津贴专家、农业部渔业科技入户首席专家、上海海洋大学博士生导师。

主要从事淡水养殖环境控制、特种水产生物与养殖技术教学与科研工作,长期在生产第一线蹲点和调查研究,总结群众生产经验,创造了一套池塘养鱼高产、优质、高效的综合技术体系,即太湖流域池塘养鱼高产技术体系,提出的“氧盈、氧债”理论成为养殖水环境控制的基础。发表论文90余篇,出版教材、专著共12种。

曾担任农业部渔业科技入户行动专家指导组首席专家等职,主讲的鱼类增养殖学被评为国家精品课程。曾获10多项省部级奖,被评为全国农村科技推广先进个人、全国农业科技推广标兵、全国优秀教师、首届全国兴渔富民十大新闻人物、农业部解放60周年“三农”模范人物、上海市劳动模范等。

张福绥

简介:张福绥(1927-2016),海洋生物学家,贝类养殖学家,中国科学院海洋研究所研究员,中国工程院院士。我国海洋贝类增养殖生物学和养殖产业化的主要奠基人之一。早年系统研究了中国海浮游软体动物的分类区系,而后转入生态学及动物地理学研究。70年代致力于海洋贝类实验生态学和养殖学研究,系统研究了黄渤海贻贝的繁殖与生长规律,创建了贻贝人工育苗和自然采苗新工艺,有力地推动了贻贝养殖产业化。80年代首次从美国大西洋沿岸引进海湾扇贝,研究解决了在中国海域养殖海湾扇贝的一些生物学与生态学问题,从而在产业化规模上建立了一套工厂化育苗与养成的关键技术,并致力于向社会推广,在我国北方海域形成世界上第一个海湾扇贝养殖产业。90年代又引进墨西哥湾扇贝的南北两个种群至南海与东海,相继形成产业。

上世纪八十年代,张福绥首次从大西洋沿岸成功引进美国海湾扇贝,创建了一套工程化育苗与养成技术,从26个亲贝开始,在短短的5年里使我国扇贝产量达到5万吨以上,九十年代引进墨西哥湾扇贝并在南海形成产业化养殖,使我国贝类养殖产量一跃成为世界第一,成为我国农业科技成果转化为生产力的典范 , 直接推动了我国第三次海水养殖浪潮的兴起。

“作为一个农民的儿子,作为人民培养的知识分子、科技工作者,就应该奉献于民,这是我最大的心愿”。张福绥一生秉承“科技报国、创新为民”的价值理念,立足海洋农业产业发展和渔民福祉民生,潜心科研,硕果累累,在60多年的科研生涯中取得了一系列重大的奠基性和原创性成果,共发表论著110余篇(部),多次荣获全国科学大会奖、国家科技进步奖、美国贝类学会杰出贡献奖等,为推动我国海水养殖业,特别是贝类增养殖业的发展做出了杰出的贡献,被尊称为“扇贝之父”。

雷霁霖

简介:雷霁霖(1935-2015),海水鱼类养殖学家。中国水产科学院黄海水产研究所研究员,2005 年当选为中国工程院院士。我国海水鱼类工厂化育苗和养殖产业化的主要奠基人。率先从国外引进大菱鲆良种并突破了养殖关键技术,创建了符合中国国情的“温室大棚+深井海水”工厂化养殖模式,引领了海水养殖产业由传统模式向工厂化模式发展。

雷霁霖是我国海水鱼类增养殖学科带头人、工厂化育苗和养殖产业化的主要奠基人,相继主持和完成 "国际合作"、"国家攻关"、"攀登计划"、“国家自然科学基金”等多项重大项目。1992年从英国引进冷温型良种大菱鲆,突破了育苗关键技术达国际先进水平;创建符合国情的"温室大棚+ 深井海水"工厂化养殖模式,建树起举世瞩目的“一鱼一产业”开发样板,有力地推动了我国海水鱼类养殖业的快速提升,全国鲆鲽类养殖年综合产值超百亿元,被誉为“中国大菱鲆之父”。发表论文120 余篇,出版专著10余部。获国家科技进步二等奖2项,被授予山东省科技兴农功勋科学家等称号。

刘筠

简介:刘筠(1929-2015),鱼类繁殖生理学家。国家级有突出贡献的专家,被誉为“鱼圣”,“鱼院士”。湖南师范大学教授,博士生导师,中国工程院院士。自五十年代以来一直从事鱼类及水生经济动物的繁殖生理和育种的研究,是我国4大家鱼人工繁殖基础理论研究及人工繁殖技术建立的主要创始人之一,也是我国中华鳖繁殖生理学研究和人工繁殖技术建立的创始人之一。他主持的“异源四倍体鲫鲤和三倍体湘云鲫(鲤)的研究”等科研成果已产生了巨大的经济效益和社会效益。

他主持了“家鱼人工繁殖”、“异源四倍体鲫鲤和三倍体湘云鲫(鲤)”、“甲鱼人工繁殖”等一批重大科研成果,并大规模推广应用,产生了显著的经济和社会效益;发表论文100余篇;撰写专著2部;获专利30余项;在鱼类繁殖生理和育种领域做出突出贡献,被誉为情系“三农”的“鱼圣”。

他把一生献了给我国水产研究和教育事业,他一生守望师大,心系学子。给大女儿取名“白鲢”,大儿子取名“鲩”,可见他对鱼类研究投入之深。他曾获国家科技进步二等奖等20多项国家及省部级奖励;获全国“杰出专业技术人才”等称号;曾任第六、七、八届全国政协委员,中国水产学会副理事长。

蔡江赐

简介:蔡江赐(1954-2013)。1996年在海南开办自己的海水养殖场,集中精力开始鱼苗繁育的工作,随后又成立龙胜水产有限公司,实现育苗、标苗、养成一条龙运作。他繁育过龙胆石斑、老虎斑、青斑、红鱼、金鲳等20多个海水鱼品种,填补了海南乃至大陆许多海水养殖品种的空白,带动了海南海水养殖业的发展,其在大陆海水养殖发展历程中也功不可没,还投资马来西亚、越南等国家,在将产业做大的同时也带动东南亚水产业的发展。

刘瑞玉

简介:刘瑞玉(1922-2012),河北省乐亭人,著名海洋生物学家,中国科学院院士。50年代首次搞清中国对虾生活史和繁殖特点,推动对虾人工育苗和养殖研究,首次育出欧洲对虾仔虾,为国家争得了荣誉;编写《中国动物志》蔓足类、糠虾类、枝鳃虾类、口足类等卷,为迄今我国及附近海域最完整的权威著作。底栖生物学方面:他全面总结、阐述了中国海底栖生物群落结构、生态特点,填补了国内空白。

刘瑞玉毕生从事海洋生物学研究,成就卓越。首次搞清对虾生活史和繁殖特点,推动了人工育苗和养殖研究,掀起了我国第二次海水养殖浪潮;在甲壳动物分类和虾类增养殖研究中,发现命名40多个新种,并建立3个新属;主持编写的中国动物志蔓足类卷是迄今东亚最完整的文献;系统研究并总结了整个中国近海底栖生物的组成、分布、群落结构和生态学特点,推动了我国海洋生物地理学的发展。

65年科研生涯中,共发表论文160多篇、专著10部,先后获得国家自然科学奖、世界甲壳动物学会杰出研究贡献奖等30余项奖项。研究成果推动了我国海洋生物学、甲壳动物学、底栖生物生态学以及海洋水产养殖事业的发展。

“活一天就要干一天工作”,这是刘瑞玉的人生格言,也是他的人生实践。他投身海洋科学60余载,致力于海洋生物学和甲壳动物学研究,引领我国海洋虾类养殖浪潮,催生显著的经济、民生效益;他一生提携后学、甘为人梯,为国内外带出了一大批高层次科技人才;他的家庭并不富裕,却在去世前捐出一生积蓄100万元,设立奖学金奖励优秀海洋生物学研究生,展现了一位老科学家的高风亮节。

江山

简介:江山(1928 -2012) 上世纪80 年代初以近50之龄来到广州水产研究所开始主持罗非鱼苗种的研究。1985 年,他主持的“紫金彩鲷(即奥利亚罗非鱼)杂交的配合力测定及其杂交种同福寿鱼在主要经济形状方面的比较”项目通过了农业部、广东省和广州市的成果鉴定,从而诞生了一个新品系。2001-2002 年间,江山主持了新会罗非鱼繁殖场的建设和管理工作,也开始了奥尼罗非鱼的市场推广。江山系的奥尼罗非鱼苗在2002 年以前都是业内被认为最好的罗非鱼苗。

骆肇尧

简介:骆肇尧(1913-2011),水产加工专家,上海水产学院教授。六七十年代在水产品中,以抗菌素和化学方法保鲜、保质,以及利用低值鱼类提取鱼蛋白发泡剂等方面成效显著。在食品冷冻、冷藏过程中发现食品的冰结晶变化;发表了食品学中的《冰结晶理论》这一世界性的新发现,引起了全世界的关注。合著有《水产食品工艺学》、《水产品简易加工》。

主要从事水产品加工领域的教学与科研工作,开设了水产食品加工工艺学等多门课程,参与了多部著作和教材的编写,填补了中国水产品加工领域的空白。主持了《辞海》1989年版、1999年版水产学科的编撰工作。在抗菌素、食品保鲜保质以及利用低值鱼类提取蛋白发泡剂方面成就显著,发表的《冰结晶理论》首次阐述了食品冷冻中冰结晶的变化,引起了国内外的关注。

曾兼任国家科委水产组专家等职,是中国水产学会和中国食品科技学会发起人之一。曾获全国科学大会奖。

廖翔华

简介:廖翔华(1918-2011),国内著名的鱼类生物学家,教育家。长期从事水产科学研究和教育事业,是中国鱼类寄生蠕虫种群生物学的奠基者,在鱼病生物防治、家鱼人工繁殖和鱼类营养与饲料等方面都有重要贡献,为渔业生产创造了很大的经济效益,培养出许多人才。

易伯鲁

简介:易伯鲁(1915年-2009年),男,汉族,湖北汉阳县(今武汉市蔡甸区)人,九三学社社员,华中农学院(现华中农业大学)水产系创始人之一,教授、系主任。曾任中国海洋湖沼学会理事和副秘书长,中国鱼类学会常务理事,湖北省海洋湖沼学会副理事长等学术职务,曾被任命为国务院专家组成员,是国家科委水产组成员,首批国务院特殊津贴获得者。

易伯鲁是中国知名的鱼类生态学家,最早研究浮游甲壳动物的学者,团头鲂的命名人,被称为武昌鱼之父。其先后撰写了“黑龙江流域渔业现状及其发展途径”和“黑龙江流域水产资源现状和黑龙江中上游径流调节后的渔业利用”等50余篇学术论文、研究报告等,编著了国内首部鱼类生态学专著《鱼类生态学》,出版了《葛洲坝水利枢纽与长江四大家鱼》专著,并被翻译成英文作为国外同行研究四大家鱼资源的范本;曾参加和主持了长江干流的鱼类生态调查,查清了长江干流草、青、鲢、鳙四大家鱼产卵场的分布、规模和产卵条件和自然环境特点,为科学利用和有效管理长江四大家鱼资源提供了科学依据。

赵乃刚

简介:赵乃刚(1938年6 月-2008年3月),汉族,江省绍兴人,中共党员,研究员。长期从事“河蟹繁殖的人工半咸水及工业化育苗工艺”研究,解决了长江口天然蟹苗产量锐减、天然苗源严重不足对养蟹业构成的威胁。1974承担了省科委下达的“人工海水河蟹育苗”的科研任务。在滁县乌衣渔场进行探索性试验,从理论与实践中搞清楚河蟹繁殖对盐分度、主要水质化学成分、水温的要求。

1981年,赵乃刚主持研究的“河蟹繁殖的人工半咸水及其工厂化育苗工艺”通过国家科委中试鉴定,认为这项技术为内陆水域发展河蟹养殖提供了可靠途径,居世界领先地位。主要著作有:《河蟹繁殖的人工半咸水及其工厂化育苗工艺》、《人工半咸水的净化、回收再利用的研究》、《人工半咸水河蟹育苗工业化设计与改进》、《河蟹的生物学习性与养殖》,在国内外水产学术界影响深远。在湖泊河蟹增养殖领域,在安徽省内先后建设河蟹繁殖场16座,并在湖南、江西、湖北、山东、内蒙、宁夏、云南等省(区)推广应用,养殖面积达到千万亩,产生直接或间接经济效益5亿元,取得了显著效益)。为蟹苗繁殖、仔幼蟹培育、成蟹养殖系列开发,河蟹事永久不衰奠定了基础,被全国水产学术界、渔业经济界誉为河蟹人繁之父,渔民致富的贴心人。

赵乃刚是享誉世界的河蟹专家,也是将光与热献给人民的专家:1959年从上海水产学院分配到安徽水产试验站从事小球藻、甲鱼、河蟹等特种水产养殖与研究。1961至1967年蹲点佛子岭、梅山、响洪甸、麻塘湖水库,研究水库渔业开发。1969至1972年下放固镇、长丰农村,向农民推广科学养鱼。1972年根据安徽省农林局安排主持长江安徽段刀鱼资源调查工作。1980年担任省水产局渔业生产处副处长、主持全省渔业资源调查和区划工作,兼任滁州市水产研究所所长,继续从事蟹苗人工繁殖的科学研究。1985年元月加入中国共产党,3月起任安徽省人民政府水产局局长至1997年10月。兼任上海海洋大学教授,1986年荣获日内瓦第14届国际发明与新技术展览会金奖、布鲁塞尔第35届尤里卡世界发明博览会金奖、国家自然科学发明一等奖。1985年4月荣获4月获全国五一劳动奖章。1986年2月与其他5名专家中南海做客,受到时任党和国家领导人的接见。

王子臣

简介:王子臣(1932-2008),主要从事海水养殖的教学、科研和成果转化工作,是我国海水养殖学科的主要奠基人之一。主持了国家“863”重大项目等课题,攻克了栉孔扇贝、魁蚶、虾夷马粪海胆的人工育苗和养殖等多项技术,特别是栉孔扇贝的人工育苗技术的突破促进了我国贝类养殖迅速发展。发表论文38篇,出版专著4部。对我国海水养殖业的发展作出了重大贡献。艰苦条件下坚持开展研究工作,突破了栉孔扇贝人工育苗技术。

曾担任农业部科学技术委员会委员等,获全国科技大会奖1项,国家科技进步二等奖1项,享受国务院特殊津贴,是全国优秀农业科技工作者。

孟庆闻

简介:孟庆闻(1926.11-2007.4),鱼类学教授,1991年起享国务院政府特殊津贴。曾任上海水产学院院长,中国鱼类学会理事,国务院学位委员会第二届学科评议组成员等。1979年获全国三八红旗手称号。第六、七届全国政协委员。

主要从事鱼类形态解剖和分类的教学与科研工作,为鱼类分类、系统发育、生理、生态等领域提供了重要的基础资料。发表论文30余篇,出版专著9部、统编教材4本、译著l本,发现软骨鱼类新种l3种。2006年,中国科学院院士张弥曼将新发现的生物属种七鳃鳗命名为“孟氏中生鳗”,以纪念孟庆闻在鱼类学研究中做出的杰出贡献。

曾兼任中国水产学会理事长。曾获亚洲水产学会杰出贡献理事奖。全国“三八”红旗手、全国优秀教师、新中国60年上海百位杰出女教师。九三学社第七至第九届中央委员、第六至第八届全国政协委员。

刘恬敬

简介:刘恬敬(1922-2007),安徽省来安县人,海藻生态与养殖学家,是我国海藻养殖的先驱之一。曾任黄海水产研究所所长。在海藻生态和海藻养殖研究中贡献突出,主持的海带移植青岛、海带自然光育苗法、海带新品种的培养等多项研究均获得成功,在基础与应用研究方面取得重大进展,获国家级奖励。为我国海带与紫菜的养殖推广做出了卓越贡献。

刘恬敬长期从事海藻生态与海藻养殖科技工作,先后主持完成海带自然光育苗、新品种选育、施肥养殖、养殖地带南移,以及紫菜育苗、养殖及病害防治等多项研究,为开创中国海带、紫菜两大经济海藻的养殖事业做出了重大贡献,其中,《坛紫菜人工养殖研究》、《海带人工养殖研究》、《59-1高产海带新品种》三项成果获1978年全国科学大会奖。先后发表各种论文、报告和著作40余篇。

沈韫芬

简介:沈韫芬(1933.1-2006.10),女,汉族,上海市人,中共党员,原生动物学家。中国科学院水生生物研究所研究员。1995年当选为中国科学院院士。

沈先生毕生致力于原生动物的分类学和生态学研究工作,培养了一批优秀的原生动物学科研人员。发展和建立的《水质—微型生物群落—PFU法》国家标准是中国生物监测领域自行制定的首项国家标准,被国外同行誉为“建立微型生物群落评价的世界领导者之一”。执笔的《西藏水生无脊椎动物》原生动物部分是我国第一部淡水原生动物地方志,被国内外同行评为“原生动物领域的经典”。主编的《原生动物学》是我国第一部全面反映原生动物研究成果的专著,合编的《中国动物志——缘毛目志》是目前国内外最为全面系统的缘毛目志。

夏德全

简介:夏德全(1938-2005),鱼类遗传育种学家。中国水产科学研究院淡水渔业研究中心研究员, 中国工程院院士。长期从事鱼类遗传与育种研究,开创了我国奥利亚罗非鱼养殖和研究新纪元。系统研究了奥利亚罗非鱼遗传特性和抗寒相关因子。把免疫电泳技术引入鱼类同工酶研究,准确确定了各种鱼类同工酶谱和亚基组成。在鱼类细胞工程和基因工程育种方面,获得了鲤鲫移核鱼、雌核发育白鲢,发展了鱼类细胞工程研究,为细胞工程育种奠定了基础,利用鱼类转基因技术,获得转基因团头鲂,这为鱼类基因工程定向育种开辟了新途径。

主要从事鱼类遗传育种和生物技术研究,在国内首次培育出纯种奥利亚罗非鱼,使奥尼杂交鱼雄性率稳定保持在95%以上,推广增收20多亿元,同时从细胞和分子水平系统研究了奥利亚罗非鱼遗传特性和抗寒相关因子,为我国罗非鱼的引进、育种及其产业化的发展做出了突出贡献。通过生物技术研究,获得了多种细胞核移植鱼、融合鱼、雌核发育鱼和转基因团头鲂,促进了我国鱼类细胞工程和基因工程育种研究发展。

曾任中国水产科学研究院首席科学家,获国家科技进步二等奖,第十届全国人民代表大会代表。

曾呈奎

简介:曾呈奎(1909.06-2005.01),男,汉族,福建厦门人,中共党员,民盟盟员,1980年当选中国科学院学部委员(院士),1985年当选第三世界科学院院士,是享誉世界的著名海洋生物学家。生前任中国科学院海洋研究所研究员、博士生导师。

曾呈奎先生毕生从事海藻生物学研究,是我国海藻学研究的奠基人和我国海藻化学研究的开拓者。在藻类的分类形态研究上发现了百余个新种,两个新属,一个新科,主持和领导了《中国海藻志》的编写;对经济海藻海带、紫菜的实验生态学研究以及栽培生物学基础进行创新性研究,提出并倡导我国海洋水产生产必须走农牧化道路,成功实现海带大面积规模化栽培,掀起我国第一次海水养殖浪潮;创造了利用马尾藻为原料提取褐藻胶的方法,并成功地应用于工业生产;领导开展了海藻的生物技术研究,建立了我国第一个海藻基因工程研究实验室,为我国海藻生产事业的建立和发展奠定了基础,被称为中国的“海带之父”。

为报效祖国,曾呈奎毅然放弃在美国优越的科研生活条件,回国投身新中国的海洋科学事业。他说“我相信中国共产党,我的事业在中国”。他还说“我热爱海洋,我就是大海的儿子”。70多年来,他潜心海藻学研究,发表400余篇高水平学术论文,出版14部专著,荣获全国科学大会奖、国家自然科学奖、国家科技进步奖、美国藻类学会杰出贡献奖等多个奖项。曾任国际藻类学会主席、中国藻类学会理事长、第三至第九届全国人大代表,为我国海藻事业的发展做出了杰出贡献。

崔奕波

简介:崔奕波(1962-2000)。中国科学院水生生物研究所研究员,开创了国内鱼类能量学研究,为鱼类能量学和营养饲料学研究领域的优秀人才培养作出突出贡献;学科主要奠基人之一,以世界级的学科研究和科学家精神,带动了中国水产动物营养与饲料学科的发展;先后组织和参与组织了鱼类营养与生长高级国际研讨会、第3届世界鱼类华人鱼虾营养与饲料学术研讨会和第3届世界渔业大会等国际性学术会议,促进了国际科技合作,提高了中国在环球的学术地位。

陈志雄

简介:陈志雄(1937-1996),广东肇庆人。1979年,陈志雄冒险承包了大队的鱼塘,这是新中国的第一次鱼塘承包。承包获得巨大成功,他开始跨生产大队承包,并大量雇佣工人。在当时雇工被认定为“剥削”的社会,这件事引起巨大反响。1981年《人民日报》发表了题为《一场关于承包鱼塘的争论》的调查报告,惊动了当时的中央领导邓小平、胡耀邦、万里,广东省委领导任仲夷、杜瑞芝等同志,并引发了一场全国范围的大讨论。陈志雄事件与安徽省凤阳小岗村的“分田单干,包产到户”一道,被视为推动中国改革开放的大事,并最终推动了水产业及私营企业的大发展。

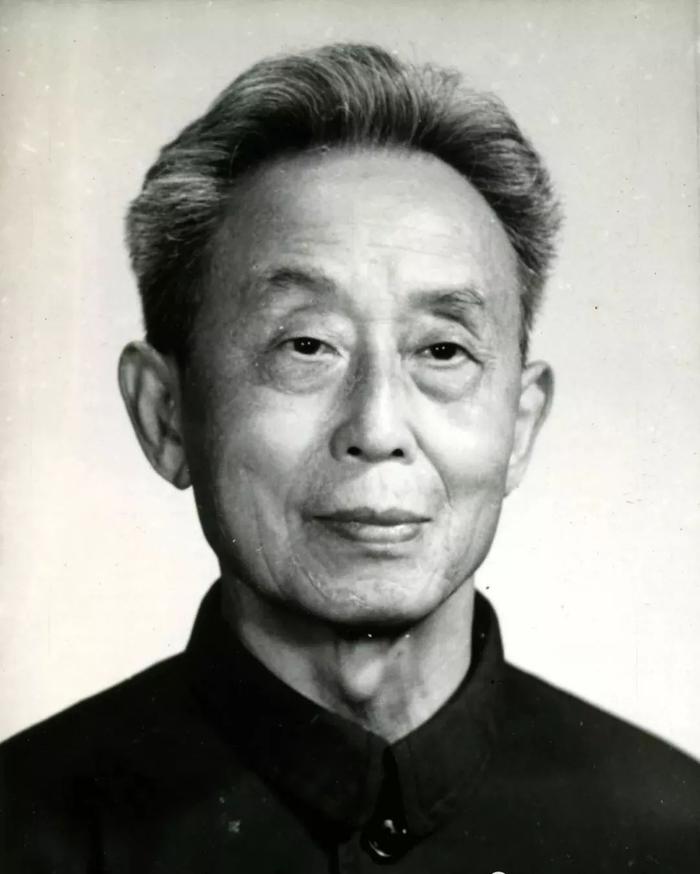

钟麟

简介:钟麟(1915-1996),广东南海人,新中国水产科学技术的开拓者之一。曾任珠江水产研究所所长、研究员。1958年集成鱼类生理学、生态学原理发明了“家鱼人工繁殖技术”,开启了水产养殖苗种可控制生产的新时代,由于家鱼人工繁殖技术对水产养殖业发展的巨大贡献,钟麟先生被誉为“家鱼人工繁殖之父”,该项成果先后获得了国家发明奖和全国科学大会奖。

长期从事鱼类繁殖科学研究,创造了人工采用流水培育亲鱼并通过药物催产的“家鱼人工繁殖技术”,在世界上率先实现了鱼类的人工繁殖种苗的批量生产。结束了依靠江河捕捞捞鱼苗的历史,开启了水产养殖苗种可控生产的新时代,同时将此技术无偿传授给全世界,促进了世界水产养殖业发展,该项成果先后获得国家发明奖和全国科学大会奖。他也被誉为“家鱼人工繁殖之父”。

林鼎

简介:林鼎(1935-1995),中山大学生命科学院教授。一生致力于鱼类学、鱼类养殖学和鱼类营养学的教学和研究工作,1990年任国际营养联合会(IUNS)鱼类营养和产品专业委员会理事;同时担任中国动物营养研究会水产动物营养专业委员会主席等职,在国内外水产养殖和鱼类营养学界,具有较高的学术地位。1995年主持召开了具有重要学术地位和意义的“世界华人鱼虾营养学学术研讨会”首届会议。

费鸿年

简介:费鸿年(1900-1993),浙江省海宁县人,海洋生物学家、水产教育家。曾任南海水产研究所副所长。主持了我国近代首次海洋生物科学考察、首次黄河流域水产资源考察和首次南海北部大规模的底拖网鱼类资源调查。创立了新的水产资源评估方法——“动态综合模型”。发表了《动物生态学》、《生物学纲要》、《海洋学纲要》、《水产资源学》等大量专著。

黎尚豪

简介:黎尚豪(1917.4-1993.1),男,汉族,广东梅县人,中共党员,九三学社社员,著名藻类学家,湖泊学家,我国藻类和湖泊生态学研究的领路人。曾任中国科学院水生生物研究所副所长,1980年当选为中国科学院院士。

黎尚豪先生是经典藻类学向近代藻类生物学发展的推动者和带头人。长期从事固氮蓝藻的基础研究和应用推广,在全国数十个省份成功推广固氮蓝藻作为稻田生物肥源,是我国有机农业的先行者。该项研究于1978年荣膺全国科学大会奖, 1980年获中国科学院科技成果奖一等奖。他将固氮蓝藻延伸到其他经济微藻的研发,为我国淡水藻类产业的开启和发展作出了重要贡献。

黎先生治学严谨,注重实践,勇于探索。他一直孜孜不倦地追求新知识,不断探索新的研究课题,开辟新的领域。纵观其学术生涯,他不但使自己始终站在世界生物科学的前沿,而且非常重视结合我国国情,研究与国民经济密切相关的课题,毕生致力于开拓藻类资源的应用途径,取得了令人瞩目的成就。

郑重

简介:(1911-1993)江苏吴江人,海洋生物学家、中国海洋浮游生物学的开拓者。他长期致力于海洋浮游生物学的教学和研究工作,对海洋浮游甲壳类,特别是对桡足类、樱虾类和枝角类的研究,为中国海洋浮游生物学的创建和发展作出了贡献。他还对海洋污损生物的生态、海洋鱼类的食性和海洋浮游生物的生态系进行了研究,促进了中国海洋生态学的发展。

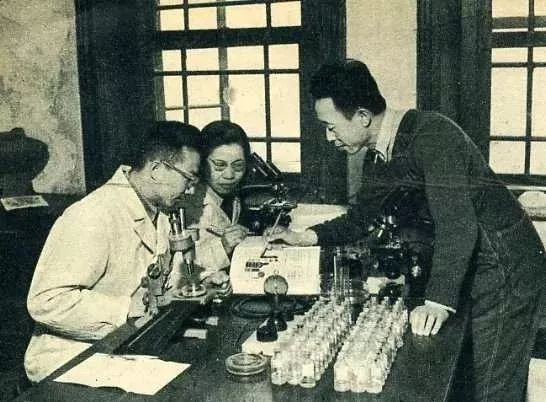

倪达书

简介:倪达书(1907-1992),原生动物学家,鱼类养殖学家,鱼病学家。曾任中国科学社生物研究所、中央研究院动物研究所研究员。建国后,任中国科学院水生生物研究所研究员。早期主要从事原生动物学研究,在甲藻分类及甲板形态的研究上有重要成就。后致力于淡水鱼类养殖学和鱼病学研究,在鱼病防治、稻田养鱼、改革池塘养鱼制度等方面取得显著成绩,首创稻田养鱼的理论,改革池塘养鱼制度,对中国淡水渔业和农业的发展作出贡献。

曾在甲藻分类和甲板形态的研究上卓有声誉,后长期从事淡水鱼类养殖学和鱼病学研究。在研究工作中极力提倡理论联系生产实际,在鱼病防治、稻田养鱼、改革池塘养鱼制度等方面取得显著成就,对我国当时渔业和农业的发展作出重要贡献。

曾任职于中国科学社生物研究所(1932年),后转入中央研究院动物研究所,1946年升为研究员。后随中国科学院改制,进入中国科学院水生生物研究所,历任研究员、研究室主任、副所长。1985年被推选为国际原生动物学家协会终身名誉会员。还曾任中国水产学会副理事长、中国鱼病研究会主任委员,湖北省渔业协会理事长和《水生生物学报》、《水产学报》和《动物分类学报》编委。

林绍文

简介:林绍文(1907-1990),生物学家,海洋学家,中国水产学奠基人之一。1949年起,林绍文任联合国粮农组织技术专家和亚洲及远东地区渔业养殖专家23年之久,在世界上首次成功地解决了罗氏沼虾人工育苗和养殖技术,在世界水产养殖领域成绩卓著,被誉为世界“淡水虾养殖之父”。1974年,世界水产养殖学会颁赠他终身名誉会员奖。

朱元鼎

简介:朱元鼎(1896-1986),浙江省鄞县人,著名鱼类学家、水产教育家。曾任东海水产研究所所长。长期从事鱼类分类、形态、比较解剖学的研究,一生共发现鱼类48新种、10新属、4新亚科,在鱼类的系统演化和发育方面做了很多开创性工作,是中国鱼类分类学主要奠基人。其著作《中国鱼类索引》是我国第一部较系统的鱼类分类学专著。

施白南

简介:施白南(1906—1986),字怀仁,河北正定人。著名动物学家,历任西南师范学院(大学)教授、生物系主任,四川省水产学会理事长,国家科委水产学科专家组成员等职,为开创我国鱼类学研究和动物学高等教育事业做出了重要贡献。

“‘让鱼类造福于人类’是施白南先生一生追求的目标。”西南大学生命科学院院长王德寿在追思会上说。施白南先生长期在重庆从事研究与教学工作,曾于1978年春发表《嘉陵江水系鱼类资源调查报告》,成为嘉陵江水系最为丰富详实的鱼类学资料。他主持完成的《长江鲟鱼类生物学及人工繁殖研究》一书,成为我国第一部鲟鱼类研究的著作,而他有关鲟鱼类的研究,为长江鱼类保护提供了重要依据。

1951年初,施白南教授加入九三学社,成为九三学社重庆分社恢复成立的首批社员。此后,他以九三学社为精神家园,积极参加活动,不断致力于组织的发展壮大,先后参加重庆分社恢复成立大会,参与筹备成立重庆分社西南师范学院小组、支社,并担任支委;1980年2月,他当选为重庆分社第六届委员会委员。他以真挚情感和卓识,为奠定九三学社重庆市委的基业作出了积极贡献。

他具有较强的奉献意识。作为本专业,他在长江上游及支流鱼类资源调查和渔业区划的研究方面工作出色、成绩卓著。他担任第一至八届重庆市政协委员,就关系重庆经济社会发展、人民群众切身利益的热点、难点、疑点问题深入开展调研,认真履行了政治协商、参政议政、民主监督职能。1980年,他受聘四川省科学技术顾问团成员,以九三为平台,创造性地开展社会服务工作,曾在社中央召开的社员为四化服务经验交流会上发言。

方宗熙

简介:方宗熙(1912-1985),男,汉族,1912年4月生,福建云霄人,中共党员。历任山东海洋学院教授、副院长,山东省第政协副主席,民盟中央委员,中国遗传学会副理事长等,是第三、五、六届全国人大代表。

主要从事海藻遗传育种研究,是中国海洋生物遗传学的奠基人,创立的一系列海藻育种技术体系至今仍为国内外藻类育种研究应用。“海青一号”海带是世界上首个海洋生物优良品种;海带配子体无性繁殖系以及“单海一号”海带单倍体新品种,是中国海洋生物细胞工程育种的里程碑,也是中国海藻遗传育种领先于世界的标志性成果。不同种系海带配子体克隆间杂交育种技术及“单杂十号”等优良品种培育,为海藻养殖业发展做出了重要贡献。海带单倍体育种研究获1978年科学大会奖。

伍献文

简介:伍献文(1900-1985),动物学家,鱼类学家,线虫学家。1948年选聘为中央研究院院士,中国科学院水生生物研究所研究员、名誉所长。中国鱼类分类学、形态学和生理学的奠基人之一。《中国鲤科鱼类志》巨著的主要撰写者。在国内率先阐明鲤亚目鱼类的系统发育,并提出了新分类系统。最早组织和进行了中国的海洋与湖泊综合调查。倾心于科研组织工作和人才培养,为中国水生生物学的发展作出了重要贡献。

熊大仁

简介:熊大仁(1910-1981),珍珠研究专家和生物学教育家。我国现代人工珍珠养殖创始人之一。在珍珠人工养殖领域进行了许多开创性研究,指导培育出我国第一批海水人工有核珍珠、淡水无核优质珍珠。他毕生从事教育事业,为水产事业的发展作出了突出贡献。

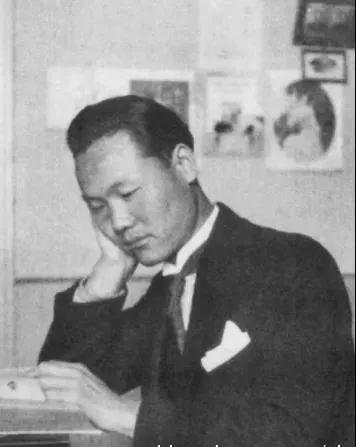

童第周

简介:童第周(1902-1979)浙江鄞县人,生物学家、教育家,中国实验胚胎学的主要创始人,中国海洋科学研究的奠基人之一,开创了中国“克隆”技术之先河。童第周通过对两栖类和鱼类的研究,揭示了胚胎发育的极性现象;1963年首次完成鱼类的核移植研究,为20世纪七八十年代国内完成鱼类异种间克隆和成年鲫鱼体细胞克隆打下基础。

朱树屏

简介:朱树屏(1907-1976),世界著名海洋生态学家,水产学家,教育家,世界浮游植物实验生态学领域的先驱。中国海洋生态学、水产学及湖沼学研究的先驱和奠基者。“朱氏10号培养液”是世界经典性培养液,由于创立经典性培养系统研究的卓越成就,曾多次获英国海产生物学会雷兰克斯特研究奖。他率先在中国主持完成了对虾、鱼类、贝类的人工育苗与养殖技术攻关,为创建我国第一个本科水产系和全国性、综合性水产研究所做了一系列奠基性工作,培育了新中国第一代水产科技人才。

他首倡并开创了中国海洋农牧化科学事业。他参与组织、领导了中国历次海洋海洋综合调查。发明了居世界领先的“海带自然光育苗法”,成为中国唯一的海带育苗生产方法,获全国科学大会奖。他完成海带施肥、南移课题,获省、部级奖。他领导、主持完成了紫菜人工育苗与养殖重大课题,获全国科学大会奖;他组织、领导了对虾生活史、人工孵化育苗、养殖以及鱼类、贝类的人工育苗与养殖技术的重大课题,开创了中国对虾、海带、紫菜、鱼类、贝类的人工养殖事业。

他编制了《渤、黄、东海渔捞海图》,获中国科学院重大成果奖。他撰写了中国首部《湖沼学》论著,在国内首次讲授海洋化学、水质学和湖沼学课程,在国海洋化学及湖沼学领域进行了开拓性的卓有成效的研究。他多次代表国家出国进行研究工作、参加国际科学谈判及学术交流合作,为祖国争得了荣誉,多次受到周恩来总理的接见与国家表彰。他在海洋生态、海洋化学、海洋水产、浮游生物、湖沼学等诸多科研领域里完成了40多项重大课题的研究、屡获国家级奖励及表彰。

他主编了世界上唯一一部8国文字(拉、俄、中、朝、越、蒙、日、英)的《太平洋西部经济鱼类名称对照手册》。他执笔了我国12年科技规划(1956-1967)与10年科技规划(1963-1976)水产及海洋项目。创建了我国第一个大学本科水产系—山东大学水产系,并为创建全国综合性水产研究所—黄海水产研究所作了一系列奠基性工作和贡献,培养了一大批已成为院士、教授、研究员的新中国第一代海洋及水产高级科技人才,为我国海洋及水产科学的发展做出了杰出的贡献。

唐世凤

简介:唐世凤(1903-1971)江西泰和人,我国海洋科学研究及海洋科学教育事业的奠基者之一。他从上世纪30年代开始长期从事海洋调查及研究工作,学习并引进了现代海洋科学,研究范围涉及海洋生物、海洋化学、物理海洋、海洋渔业、盐业、中国海洋史等。参加了我国首次海洋调查——渤海调查,在他的倡议下,我国在福建石井设立了最早的海洋观测站。

张玺

简介:张玺(1897-1967)河南平乡人,我国贝类学的创始人和奠基者、动物学家和海洋生物学家。他编写出版的《贝类学纲要》,是我国第一部软体动物著作。他还组织领导了我国海洋无脊椎动物的海洋生态调查,摸清了我国海域蕴藏的无脊椎动物的分布,为我国的海洋科学发展做出了重要贡献。

张春霖

简介:张春霖(1897-1963)河南开封人,鱼类学家,教育家。其科研工作的前期从事中国淡水鱼类的调查研究,发表了《南京鱼类之调查》等重要论著。后期主要从事和领导中国海产鱼类的系统调查研究,为了能给国家提供较完整的鱼类资料,他积极提倡、发起和组织有计划地调查全中国海区的鱼类。他是中国海洋鱼类研究的奠基人之一,并培养出一批鱼类学领域的人才。

让我们不负春光

珍惜每个今天

让我们心怀感恩

昂首笃定向前